原标题:也谈《我本是高山》争议,在批判与赞誉之间,到底哪个更重要

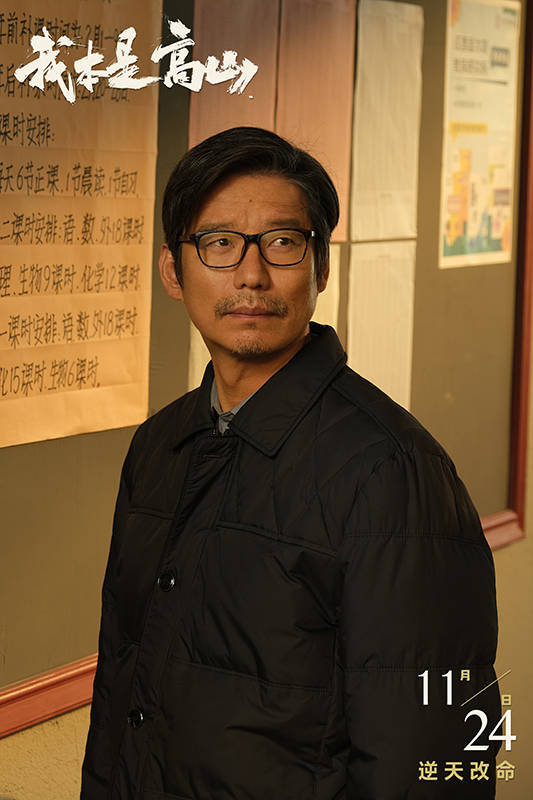

11月21日,离院线电影《我本是高山》全国上映还有最后三天时间。围绕这部电影展开的网络争议却此起彼伏。有读者问我怎么看这些争议。我也是被逼迫着看,才知道,原来一部传记片还能引发争议的。

以下,是我查阅到的《我本是高山》的争议,不知道是不是这个争议,若我的查证不正确,还望大家纠正一下。

争议缘起。院线电影《我本是高山》在点映环节,有影迷批评该片当中的部分内容失真。批评的点,主要是支撑女主这么做的精神动力,到底是不是自己的亡夫。另一个被批评的点,影片当中出现了大山当中酗酒的女人,部分影迷认为,原型角色是酗酒的男人,不是女人。

争议地扩大化。好像是有一些专业的媒体介入到了这部电影的争议报道当中,支持电影,并且认为这些批评该片的人,属于故意带节奏。一下子,很多网友兴奋了,开始批评这些站队的电影媒体。

目前的争议。经过几天的沉淀之后,我们能看到的目前的争议,好像已经离开了电影《我本是高山》本身,而来到了对于媒体为电影站队的问题上。争议来,争议去,其实争议成了网络乐子本身,过几天,大家也就全忘了。

我见“理性谈论争议”的言语当中,有一句特别有趣的话:对于一部电影有争议,至少应该看完了电影本身再去争议才是。

我不太同意这个看法。如果这个看法真的可以达成共识的话,那可能后续会意味着更多的麻烦。比如说,一部院线电影,为了调动更多的影迷入场观看,会故意制造大量的、此起彼伏的网络争议。如果网友们都秉持着参与网络争议话题就必须先看电影的原则的话,那参与网络争议的话题成本,就被提高到了38元的单张电影票的平均票价上。

理性参与争议话题的讨论,需要有一个双方负责的机制。第一方,是批评方。对于《我本是高山》的批评者,需要站在有理有据的角度上,拿出真正的论据材料来,对这部电影进行有的放矢的批评。第二方,则是《我本是高山》的编剧导演和主创方,需要正面回应影迷们的这些批评。比如,支撑女主信仰的问题。比如,为什么是女性酗酒而不是男性酗酒的问题。等等。

如果大家都围绕论点、论据和论证这“议论文三要素”展开的话,其实,大量的电影争议都可以越辩越明,而不是目前这种快成熟糊涂账的状态。而随着大量论据材料的进入,尤其是电影主创方论据材料的进入,网友们是不需要先观看影片,才能参与争议话题的。因为这些论据材料本身,就可以支撑论点。过分强调只能先看电影,才能参与争议话题,则更像是营销话术。

咱们当下影视交流当中的很大的短板便是,编剧导演会“骂大街”,但不会拿着影视剧作品当中的论据材料去认真回应批评。比如,前阵子,我批评某个“热播”的都市律师题材的悬浮剧,指出了剧作当中大量的常识错误、司法错误。编剧不是认真回应这些“错误”,不是用论据材料证明这些错误不存在,或者大方承认错误,而是造谣说我诅咒她早死。

咱们影视工作者们真正应该赶紧培养起来的能力便是,面对影迷、观众有理有据地质疑、批评的时候,能够有理有据地回应,尤其是依靠影片、电视剧自身的内容作为论据材料,证明自己是对的,观众、影迷是误解的等等。缺乏这个能力,就容易陷入到“骂大街”、“造大谣”的状态当中去。越“骂大街”,网友们越不买账了。

以上,是我对《我本是高山》这部电影面对的网络争议的个人看法。以下,则是我对《我本是高山》这部电影本身的看法。

先说一个和这部电影无关,但也可能有一些相似之处的地方。院线电影《喊·山》上映之后,我看完了电影之后,给这部影片找出了十几处错误。比如,八十年代的山西山区,不会顿顿吃大米饭,我们那,不种大米。比如,当年,在山西山区,死个人,赔偿真的不会好几万。等等。

《喊·山》为什么会出现十几个错误呢?我过后认真想了想,其实是编剧导演杨子属于早早就去了国外生活,造成他对中国文化本身,尤其是中国乡土文化本身,非常默然。面对着十几个错误,杨子导演怎么做的呢?——我被他的工作人员请出去了。我想,《我本是高山》的编剧导演,是不是陷入到了杨子一样的状态当中去了呢?

《我本是高山》这部电影,不太容易处理。为什么呢?因为这部电影是吃不准自己属于批判型电影,还是赞誉型电影的。张桂梅校长这位原型人物的故事,表面上看,是赞誉的、歌咏的,是肯定张校长几十年来为女性学生谋求教育权利的付出的。但是,张桂梅原型背后真正的情感价值、社会学价值,是我们这个时代,终于有能力重新审视女性受教育的问题了,敢于直面当年不能直面的问题了。

把“张桂梅”放在八十年代、九十年代,我们这个社会可能依旧没有直面的能力。为什么呢?因为我们这批父母,就是张桂梅校长所反对的。当年,我们这批父母,就是反对女孩子受教育的。宁可让女孩子当未成年童工,也不让她们去上学,接受完九年义务教育,当年,就是有父母持有这种看法。当年,我们说“张桂梅”对,可能大量的这类父母是反对的。

如今,我们这个时代,终于进步了。张桂梅对!可以达成共识了。所以,围绕“张桂梅”展开的电影、电视剧都出现了。最应该在八十年代、九十年代出现的“张桂梅式”的影视剧,未能在当年出现,只能在如今出现。影视剧本身,其实已经属于落伍的歌咏式了。

放在当下,这种歌咏本身,就意义不大了。而批评与批判,则更具备坚韧的力量感。所以,要讲好“张桂梅”的故事,最应该直面的是国民性问题——我们当年,何以如此?这种女孩子不用读书、只用换钱的价值观,是何以形成的?

影视剧创作,首先是哲学工作,是编剧用哲学社会学的思维去思考时代和时代内容,然后,用自己的思考结果来回补社会与时代。当一部影视剧作品,一门心思地只会歌咏的时候,它也就没啥价值可言了。《我本是高山》有没有哲学社会学的思考呢?若是有,面对当下的争议,编剧导演最好的回应方式,就是抓紧写一篇小作品,用影片当中的论据材料,来证明自己思考的成果是什么。若是没有这份思考,编剧导演则不妨大大方方地承认,他们就是用歌咏来沽名钓誉。(文/马庆云)